おはようございます!岸本です。

アームス在宅支援センター放課後等デイサービス2号店には、小学生から高校生まで、さまざまな年齢の子どもたちが通っています。支援学校に通う子や、個別支援級に在籍している子も多く、

それぞれの個性を大切にしながら日々支援を行っています。

2024年からは、放課後等デイサービスにおいて「5領域の支援」が義務化されました。これまでのように感覚や経験で計画を立てるのではなく、「個別支援計画」にこの5領域を組み込み、具体的な支援プログラムを組み立てることが求められています。

これにより、現場の職員にはより明確な視点と専門性が求められるようになりました。

支援者として、そして今だからこそ思うこと

私自身、かつてサービス提供責任者として訪問介護の計画書を一人で書き上げ、何度も添削を受けてようやく完成させた経験があります。

その過程は大変でしたが、今の自分の土台になっています。

今ではAIが支援者の強い味方となり、

ちょっとした質問に対して膨大な情報を提供してくれます。

しかし、質問の仕方ひとつで返ってくる答えが大きく変わるのも事実。

「質問にもセンスが必要」というのが、最近感じていることです。

そして、文章も同じ。ブログもまずは自分の力で書き、経験を積んでこそAIの力が活きてくる。

情報を活かすのは「人」であることを忘れずにいたいと思っています。

療育について思うこと

2号店に通う子どもたちの中には、他の事業所と併用している子もいます。

「○○さんでは何をしてるの?」と聞くと、「なにもやってない」と返ってくることもあります。

もちろん、実際には何もしていないわけではないはずです。でも、子どもがそう感じているということは、支援が伝わっていない、あるいは満足感が得られていないのかもしれません。

法改正によって「質の高い療育の提供」が求められるようになりましたが、実際にどう取り組んでいるかは事業所によってさまざまです。ある大手の責任者の方も「うちも結局、お預かり型みたいになっちゃってますね」と話していました。

放課後等デイサービスの運営は、本当に難しいと感じます。

私たちのサービス目標:「可愛がられる人に育てる」

アームス在宅支援センター放課後等デイサービスでは、

「可愛がられる人に育てる」という目標を掲げています。

その中で特に大切にしているのが、社会性と生活能力の育成です。

社会性とは、「こんにちは」「ありがとう」「ごめんなさい」といった、

日常の基本的なやりとりを自然にできる力。

生活能力とは、「誰かの役に立てる力」だと考えています。

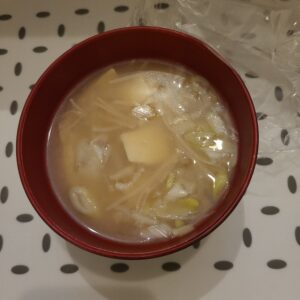

「味噌汁作り」に挑戦!

そこで、2号店では生活能力を高める活動として「味噌汁作り」に挑戦してみました。

一見シンプルな活動ですが、そこには「考える」「選ぶ」「協力する」「作る」「食べる」といった多くの要素が詰まっています。

まずは材料選び。

「何が好き? 苦手なのある?」と聞くと、

「お豆腐がいい」「ネギ抜きがいい」「エノキはちょっと苦手」など、子どもたちの意見が飛び交います。しっかり意見交換ができていて、すでに立派な社会性の発揮です。

実際に調理に参加したのは2名だけでしたが、それでOK。

お姉さんが男の子にやさしく声をかけながら手を動かします。

「猫の手だよ、それじゃ怪我するよ」——そのやりとりに、支え合う姿が見えました。

出来上がった味噌汁はとても美味しく、みんなで一緒にいただきました。

もちろん!代表にも差入れ!(また差入れます!)

小さな経験が未来につながる

「できる・できない」ではなく、「やってみる」ことに意味がある。

子どもたちの将来に役立つかもしれない小さな経験を、

これからも大切にしていきたいと思います。

そして、私たちはこれからも、「可愛がられる人に育てる」という目標を胸に、

一人ひとりと丁寧に向き合っていきます。